La pathologie urologique masculine est principalement dominée par l’hypertrophie de la prostate dont les traitements sont nombreux et en constante amélioration.

Des pathologies plus rares peuvent être tout aussi invalidantes et en mimer les symptômes. Un bilan des troubles mictionnels est indispensable pour un traitement adapté.

L’incontinence urinaire masculine, plus silencieuse, est une également très fréquente, des solutions existent pour améliorer votre qualité de vie.

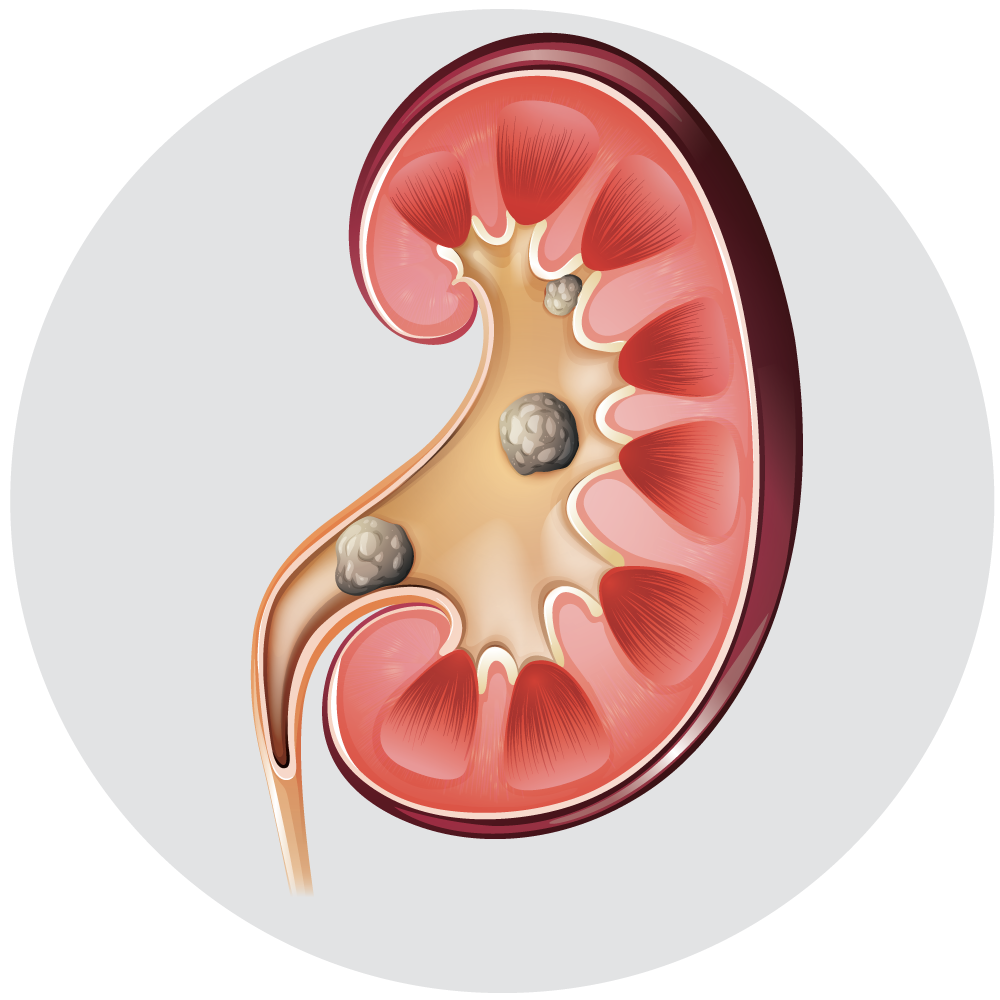

La lithiase urinaire est une affection fréquente et complexe qui se manifeste par la formation de calculs dans les voies urinaires. En tant que maladie multifactorielle, elle peut être influencée par différents facteurs, dont l’alimentation, la génétique et l’hydratation. Le principal objectif de son traitement est non seulement de gérer les calculs existants, mais aussi de prévenir leur apparition future.

En France, environ 10% de la population est concernée par cette pathologie, avec près de 120 000 épisodes de coliques néphrétiques chaque année. De plus, 50% des patients ayant déjà fait une colique néphrétique risquent de connaître un nouvel épisode dans les 10 ans suivants. Cette augmentation de l’incidence au cours du dernier siècle est en grande partie liée à des changements dans nos habitudes alimentaires et un apport hydrique insuffisant.

Les calculs peuvent varier selon leur composition chimique, ce qui influence les choix de traitement et de prévention. C’est pourquoi chaque cas mérite une attention particulière.

Diagnostic :

Le diagnostic de la lithiase urinaire peut se faire dans différentes situations :

En urgence, notamment lors d’une colique néphrétique, lorsque le calcul se déplace dans les voies urinaires.

Lors d’un bilan pour d’autres symptômes : douleurs lombaires chroniques, présence de sang dans les urines (hématurie), ou de manière fortuite lors d’examens réalisés pour d’autres pathologies, comme une échographie ou un scanner.

Les examens diagnostiques usuels incluent :

Radiographie :

Permet de visualiser un calcul bloqué dans l’uretère. Facile à réaliser mais peut être faussement négatif.

Échographie : Utile pour repérer un calcul dans le rein, avec des cavités dilatées et une pression accrue sur le rein. Excellent examen en urgence, moins performant dans le cadre d’un bilan plus précis

Scanner : Permet une vue détaillée des calculs, en particulier dans les voies urinaires basses. Examen de reference

Traitements

Le Traitement Médical :

Actuellement, il n’existe pas de traitement médicamenteux permettant de dissoudre les calculs urinaires déjà formés. C’est pourquoi la prise en charge repose principalement sur des interventions physiques visant à fragmenter ou à retirer les calculs. Le choix du traitement dépendra de la taille et de la composition du calcul.

Une fois le calcul traité, il est essentiel de mettre en place une stratégie de prévention pour éviter les récidives. Cette prévention passe par un changement des habitudes alimentaires et une augmentation des apports hydriques (idéalement entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour). En cas de récidives fréquentes, des examens supplémentaires peuvent être nécessaires pour détecter d’éventuelles pathologies sous-jacentes.

1. Traitement de la Crise Aiguë

Lorsque vous êtes en pleine crise de colique néphrétique, le traitement initial comprend généralement des antalgiques et anti-inflammatoires pour soulager la douleur et faciliter l’élimination du calcul.

Si la crise persiste ou si des signes de gravité apparaissent (fièvre, douleur intense), il peut être nécessaire de poser une sonde interne (sonde JJ), un dispositif permettant de lever l’obstacle, drainer l’urine et apaiser la crise. Ce geste est réalisé sous courte anesthésie, généralement en hospitalisation.

2. Traitement du Calcul

La Lithotripsie Extra-Corporelle (LEC) : Ce traitement consiste à fragmenter le calcul à l’aide d’ondes de choc. Ces ondes sont générées par une machine située à l’extérieur du corps et sont dirigées vers le calcul, que l’on localise grâce à des techniques d’imagerie (échographie ou radiographie). La LEC se réalise habituellement en ambulatoire, et une surveillance de l’élimination des fragments est nécessaire pendant les semaines suivantes.

Fiche information AFU :

L'Urétéroscopie : Il s'agit d’une intervention endoscopique qui permet de fragmenter le calcul directement à l’intérieur des voies urinaires à l’aide d’un laser, sous contrôle visuel. Les fragments sont ensuite retirés. Cette procédure se fait souvent en ambulatoire, bien qu’elle puisse parfois nécessiter plusieurs sessions pour un traitement complet. Un drainage temporaire avec une sonde JJ peut être mis en place à la fin de l’intervention pour faciliter la guérison. Fiche information AFU

La Chirurgie Percutanée : Pour les calculs plus volumineux (supérieurs à 2,5 cm), une intervention plus invasive peut être nécessaire. Une petite incision (environ 1 cm) est réalisée dans le dos, permettant d’accéder au rein pour détruire le calcul à l’aide d’ultrasons ou de laser. Les fragments sont ensuite éliminés. Cette chirurgie est généralement réservée aux cas plus complexes.

Fiche information AFU :

Après le Traitement de la Crise

La prévention des récidives est essentielle. Cela passe principalement par la correction des facteurs alimentaires qui favorisent la formation de calculs. Il ne s’agit pas d’un « régime », mais plutôt d’un ajustement des habitudes alimentaires pour mieux équilibrer son alimentation et éviter certains excès.

Voici quelques recommandations pratiques :

Hydratation : Veillez à boire environ 2 litres d’eau par jour. En période de chaleur ou en cas d’activité physique intense, il peut être nécessaire d’augmenter cette quantité.

Réduction des apports en sucre et en sel : Limitez la consommation de plats trop salés, de fast-food ou de préparations industrielles.

Alimentation variée et riche en fibres : Une alimentation équilibrée, incluant des fruits et des légumes, contribue à réduire le risque de formation de nouveaux calculs.

Calculs d’acide urique : Si vous avez des calculs d’acide urique, l’augmentation du pH urinaire à l’aide d’eaux spécifiques (comme l’eau de Vichy) peut être bénéfique.

En cas de récidive fréquente, des tests supplémentaires seront nécessaires pour identifier la nature exacte des calculs et permettre une prise en charge ciblée.

> Voir la fiche AFU

> Voir la vidéo

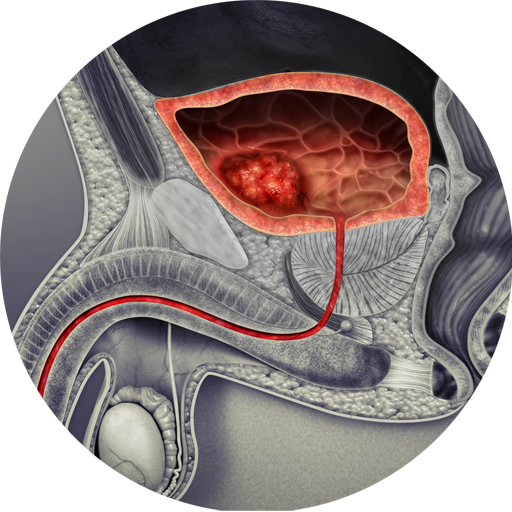

La prostate est une glande située sous la vessie et qui entoure l’urètre.

Sa fonction principale est la sécrétion de liquide pour nourrir les spermatozoïdes. Les vésicules séminales, situées derrière la prostate, fabriquent le sperme.

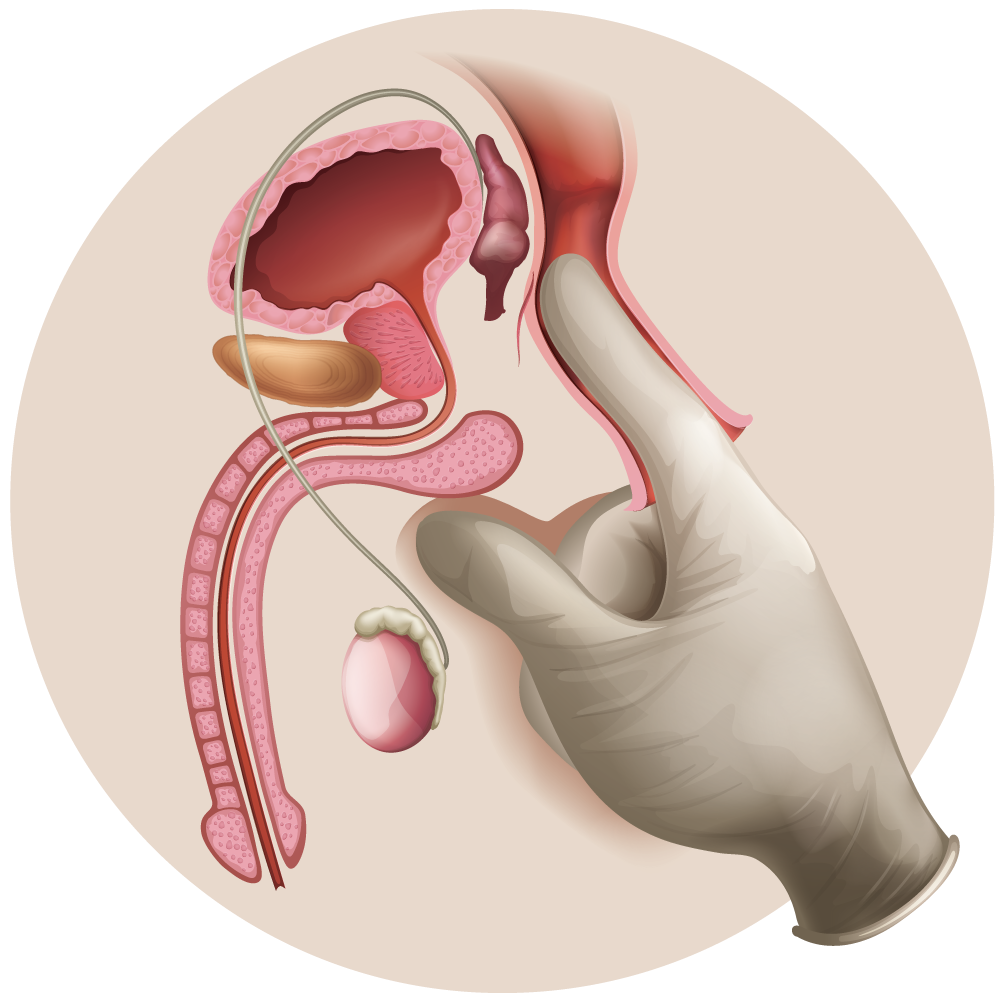

L’hyperplasie bénigne de la prostate est une affection médicale non cancéreuse affectant la prostate. Il s’agit simplement d’une augmentation de volume de la prostate pouvant être évaluée lors du toucher rectal ou sur un examen d’imagerie.

Cette augmentation de volume peut être à l’origine d’une compression de la paroi de l’urètre, pouvant être à l’origine de symptômes notamment :

- Faiblesse du jet urinaire / Difficulté pour uriner

- Envies trop fréquentes d’uriner, réveils la nuit

L’urologue peut objectiver vos symptômes à l’aide d’un questionnaire ipss

L’escalade thérapeutique est standardisée, avec introduction d’un traitement médical premier puis en cas d’échec, proposition d’un traitement chirurgical

Le traitement médical :

• phytothérapie (palmier de Floride) : en cas de symptômes urinaires débutants / ou en association

• alpha bloquants (exemple: tamsulosine) : ces médicaments permettent de détendre les muscles de la prostate et de la vessie afin d’améliorer l’écoulement de l’urine. Les effets principaux secondaires sont l’éjaculation rétrograde et l’hypotension orthostatique

• inhibiteurs de la 5-alpha réductase (exemple: dutastéride) : ces médicaments agissent en inhibant la production d’une hormone impliquée dans la croissance de la prostate aboutissant en une réduction du volume de la prostate et un meilleur jet urinaire. Ce médicament peut entraîner une baisse de la libido.

• inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (tadalafil) : utilisés préférentiellement chez les patients présentant des symptômes urinaires légers ou modérés associés à une dysfonction érectile

Il est possible de proposer un traitement médical combinant plusieurs classes médicamenteuses.

En ce qui concerne le traitement chirurgical, il existe désormais de nombreuses technologies, possédant chacune indication, efficacité et effets indésirables spécifiques.

L’Association Francaise d’Urologie par l’intermédiaire du Comite des Troubles Mictionnels de l’Homme a codifié et hierarchise la sequence des traitements à proposer pour recommandation.

Sommairement, il existe 2 principales techniques opératoires :

- La résection de prostate, technique classique (fiche afu)

- L’énucléation laser de prostate, laser Holmium (Holep)n Thulium (Thulep) en perpétuel développement technologique et opératoire (fiche afu)

Il s’agit de techniques endoscopiques, sans cicatrice, nécessitant une hospitalisation moyenne de 2 jours avec une sonde urinaire permettant le rincage des urines post operatoire et pour diminuer les saignements.

Afin de simplifier la procédure et notamment pour s’affranchir de l’effet indésirable constant apres résection / énucléation de prostate : la perte d’éjaculation, de nouvelles techniques sont apparues et peuvent être réalisees en ambulatoire.

- Urolift : les lobes prostatiques occlusifs sont sous tendus par l’apposition d’élastique permettant ainsi d’élargir le canal uretral

- Rezum : vaporisation des lobes prostatique par vapeur d’eau

Afin d’auglmenter le taux de succes et de limiter les effets indésirables, un bilan anatomique précis doit être mené et notamment inclure une cystoscopie.

La clinique Saint George est le seul centre des Alpes Maritimes à disposer en son centre de l’ensemble des techniques à ce jour validées pour le traitement de l4HBP

Afin de s’orienter au mieux vers le traitement qui vous correspondra le mieux, une discussion approfondie avec votre urologue est nécessaire

Sténose de l'Urètre

L’urètre masculin est le conduit qui permet à l’urine de s’écouler de la vessie vers l’extérieur du corps, à travers le pénis. La sténose de l’urètre désigne une cicatrice qui rétrécit ce conduit, réduisant ainsi le débit urinaire. Cette obstruction peut entraîner divers symptômes : difficulté à uriner, sensation de brûlure, infections urinaires, et dans certains cas, stagnation de l’urine dans la vessie, ce qui peut endommager de manière progressive et irréversible la paroi musculaire de la vessie.

Les causes les plus fréquentes de la sténose de l’urètre sont :

• Les infections sexuellement transmissibles (IST)

• Les traumatismes (chute, sondage urétral ou interventions urologiques antérieures)

• La radiothérapie

Pour diagnostiquer cette affection, deux examens sont nécessaires :

• La cystoscopie, qui permet de confirmer la présence d’une sténose.

• L’uréthrocystographie, réalisée par un radiologue, qui permet de localiser précisément la sténose et d’en déterminer la longueur.

Les traitements de la sténose de l’urètre ont beaucoup évolué ces dernières années et dépendent de la localisation et de la longueur de la sténose, ainsi que de sa cause. Voici les options possibles :

• L’uretrotomie : Un geste simple et de première intention. Cependant, ce traitement peut entraîner des récidives fréquentes. Si la sténose revient après l’uretrotomie, il n’est généralement pas recommandé de répéter l’opération.

• L’uretroplastie : Il s’agit d’une chirurgie de réparation du tissu pathologique. Cette méthode est de plus en plus utilisée en première intention et consiste à réparer la zone sténosée. La greffe de muqueuse buccale est parfois utilisée avec d’excellents résultats. Un sondage prolongé est souvent nécessaire pour optimiser la cicatrisation.

• La dilatation urétrale par Optilume : Un traitement innovant qui présente de très bons résultats. Il s'agit d'un traitement endoscopique simple, réalisé en ambulatoire, où un produit est appliqué sur la zone sténosée pour prévenir les récidives. En savoir +

La clinique Saint George est le premier centre en région PACA à proposer le traitement par Optilume.

Il est à noter qu'une sténose liée à une radiothérapie limite les options thérapeutiques et peut réduire les chances de succès des traitements.

> Fiche AFU

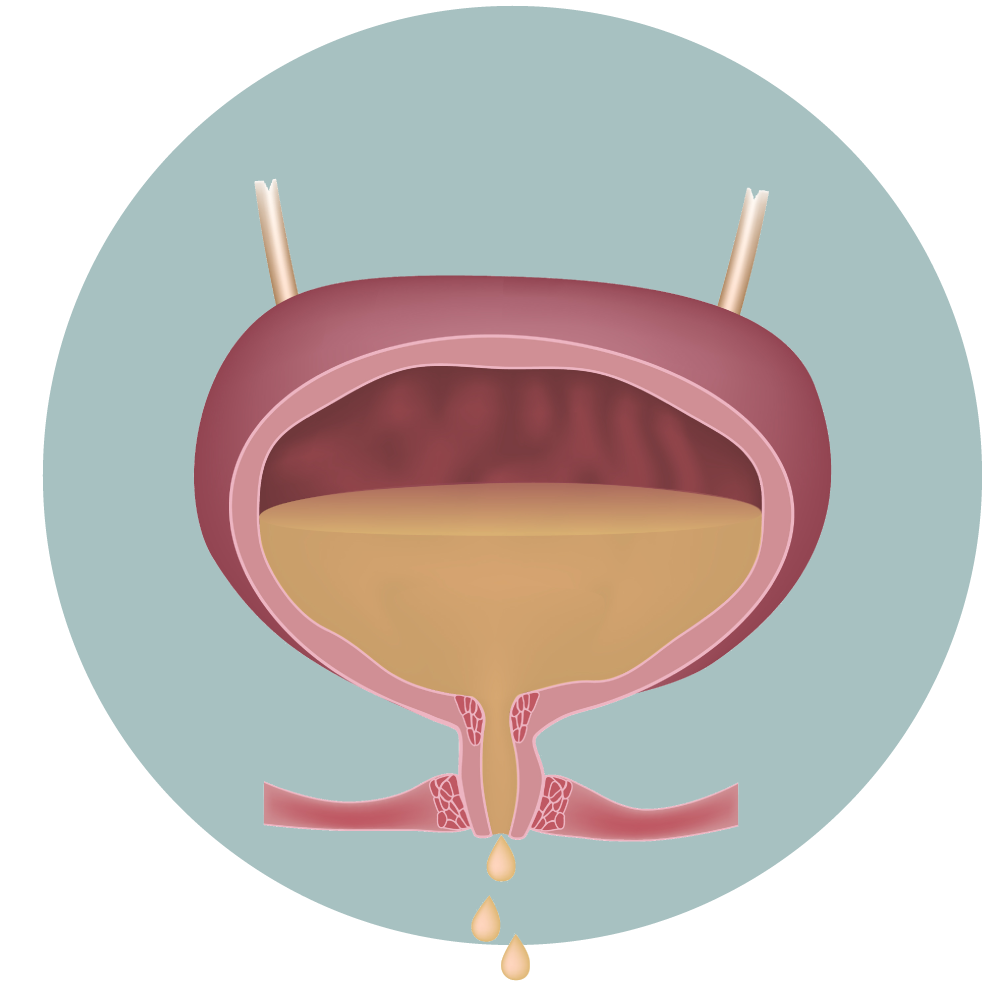

L’incontinence urinaire masculine se définit comme la perte involontaire d’urine. Ceci survient fréquemment lors d’un effort, de toux ou de port de charge lourde par exemple ou du fait d’urgences mictionnelles (urgenturies). Plusieurs mécanismes peuvent engendrer une telle symptomatologie. Il peut d’agir d’une incontinence urinaire dite « par regorgement ». Dans ce cas, la vessie, qui a du mal à se vider, est trop pleine et se vide alors du fait de l’hyper pression abdominale engendrée par un effort. La cause de l’incontinence est alors celle de la mauvaise vidange vésicale, le plus souvent dû à un obstacle sous vésical. Chez l’homme il peut alors s’agir soit d’une hypertrophie de la prostate soit d’une sténose de l’urètre. Certains rares cas de vessie trop pleines peuvent être dûs à un défaut de contraction vésicale. Les atteinte micro nerveuses du diabète sont alors une des causes principales. L’incontinence urinaire sur hyperactivité du détrusor est rare. Le muscle vésical est contraint par une agression extérieure et se contracte involontairement. L’incontinence urinaire est volontiers précédé d’envie irrepressible d’aller uriner. Les causes notables sont alors les polypes de vessie, les calculs, les conséquences de la radiotherapie… L’incontinence urinaire chez l’homme relève cependant la plupart du temps d’une insuffisance sphinctérienne. Le sphincter urétral est le muscle qui permet de se retenir lors des envies d’uriner. Il peut être fragiliser au décours des différentes interventions concernant la prostate notamment. Qu’il s’agisse d’une prostatectomie pour cancer ou d’une énucléation laser pour hypertrophie, la perte de la composante naturellement obstructive de la prostate peut mettre en défaut le muscle sphinctérien qu’il faudra renforcer pour assurer la retenue. Seul un faible pourcentage de patients souffre de cet effet indésirable post opératoire. En revanche, du fait d’un nombre important d’actes réalisés chaque année concernant la prostate, de nombreux hommes sont concernés. La première étape du traitement consiste en la réalisation de séance de kinésithérapie périnéale. Ce n’est qu’en cas d’inefficacité de cette méthode que le patient pourra être orientée vers une solution chirurgicale dite de continentation. Il en existe 3 différentes, correspondant toute à un profil patient particulier. Il peut s’agir de bandelette de soutènement sous urétral, de ballons pro-ACT, ou d’un sphincter urinaire artificiel. Ce dernier reste le traitement de référence en la matière à ce jour. Toutes ces procédures peuvent être réalisées en ambulatoire.

Pour en savoir plus sur le traitements :

> Mise en place de bandelette sous urétrale chez l’homme (voir le pdf)

> Mise en place de Ballons pro ACT (voir le pdf)

> Implantation d’un sphincter artificiel (voir le pdf) > Voir la vidéo

L’uretère est le conduit qui relie les reins à la vessie. Bien qu’il soit plus fréquemment concerné par des calculs rénaux, il peut aussi être touché par des cancers des voies urinaires supérieures. Une sténose de l’uretère est une cicatrisation qui rétrécit ce conduit, ce qui peut entraîner des complications rénales sévères, souvent sans symptômes évidents au départ.

Les signes possibles incluent :

• Des douleurs, similaires à des coliques néphrétiques.

• Une insuffisance rénale.

• Une dilatation des cavités rénales, qui peut ne pas être immédiatement visible sur un scanner.

Un bilan complet est nécessaire pour établir un diagnostic précis. Ce bilan peut inclure :

• Un scanner avec injection tardive pour mieux visualiser l'uretère.

• Une scintigraphie rénale pour évaluer l'impact de l'obstruction.

• Une urétéroradiographie, voire une urétéroscopie pour examiner directement la zone touchée.

Les options thérapeutiques pour la sténose de l’uretère sont limitées. Toutefois, voici les traitements envisageables :

• La dilatation de l’uretère par la mise en place d’une sonde JJ, bien que le risque de récidive soit important lorsque la sonde est retirée.

• Les techniques de reconstruction de l’uretère, adaptées à la localisation et à la longueur de la sténose.

En cas de sténose proche du rein ou de la vessie, une réimplantation de l’uretère peut être réalisée, consistant à retirer la zone sténosée et à suturer directement l’uretère sain au rein ou à la vessie.

Pour les sténoses plus éloignées, une chirurgie plus complexe peut s’averer nécessaire.

Une résection de l’uretere pathologique suivie d’une anastomose (suture) bout à bout de l’uretere sain ou une urétéroplastie avec greffe de muqueuse buccale peuvent être necessaires.

La clinique Saint George est le seul centre en région PACA à proposer l’ensemble des techniques de reconstruction de l’uretère.

> Voir la fiche AFU